多系統萎縮症(MSA)は、体の動きやバランス、心臓の働きや排尿などをコントロールする神経に関わる病気です。この病気は少しずつ進行し、時間とともにさまざまな機能がうまく働かなくなっていきます。たとえば、歩くのがつらくなったり、立ちくらみが起きたり、トイレが近くなったりするなど、いくつかの困りごとが同時に出てくるのが特徴です。

このブログでは、「多系統萎縮症ってどんな病気?」「どんな症状があるの?」「どうやって調べるの?」「どんなサポートが受けられるの?」など、みなさんが疑問に思うことをやさしく解説していきます。

多系統萎縮症の特徴とは?

多系統萎縮症は、脳のいろいろな部分が同時に少しずつ悪くなってしまう病気です。体を動かす神経、自律神経(体の中の働きを無意識に調整する神経)、バランスを取る神経など、複数の働きが影響を受けます。

代表的な問題は以下の3つです:

-

運動の障害:体が重く感じたり、動きが遅くなったり、ふらつくようになります。

-

バランスの障害:歩いているときにフラフラしたり、転びやすくなったりします。

-

自律神経の障害:立ちくらみ、頻尿、便秘など、体の中の調整がうまくいかなくなります。

人によって症状の出方や順番はさまざまなので、まわりの人が「いつもと違う」と気づくことが大切です。異変を感じたら早めに病院に相談しましょう。

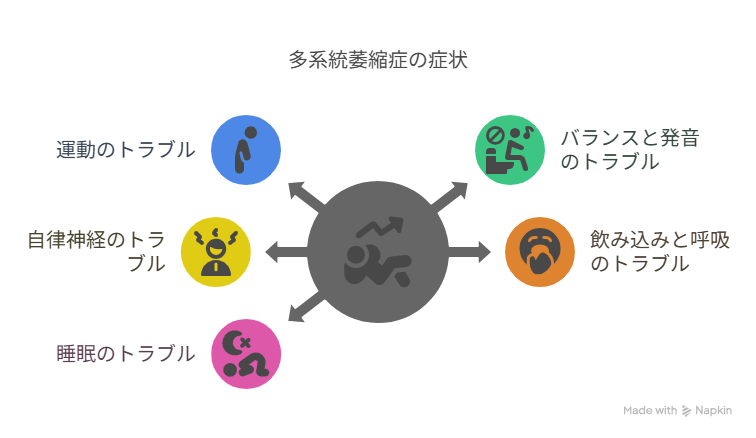

主な症状をチェックしよう

多系統萎縮症では、以下のようなさまざまな症状が現れます。

-

運動のトラブル:体がスムーズに動かない、足が上がりにくい、筋肉がこわばる、速く歩けない。

-

バランスや発音のトラブル:転びやすくなる、言葉が出づらくなる、ろれつが回らなくなる。

-

自律神経のトラブル:立ちくらみ、トイレの回数が増えるまたは減る、便秘になるなど。

-

飲み込みや呼吸のトラブル:食事中にむせる、飲み込みづらい、睡眠中に息が止まる「睡眠時無呼吸症候群」になることも。

-

睡眠のトラブル:寝ているときに声を出したり、体が動いてしまう「レム睡眠行動障害」が見られることがあります。

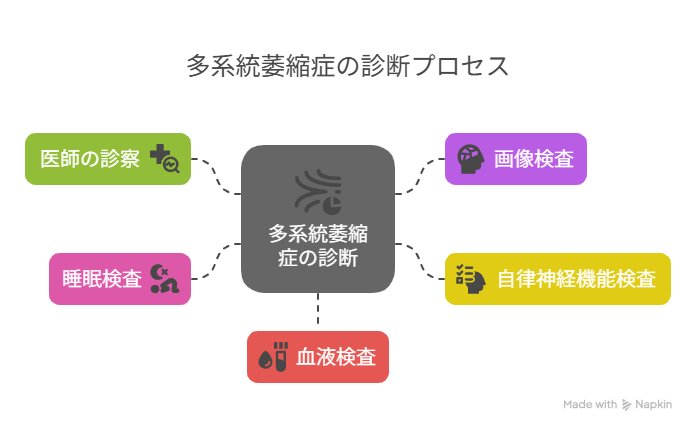

検査で何がわかるの?

多系統萎縮症は見た目だけではわかりにくく、他の病気と似ていることもあるため、いろいろな検査を組み合わせて診断します。

-

医師の診察:体の動き、バランス、話し方、自律神経の反応(血圧や心拍など)を確認します。

-

MRIなどの画像検査:脳の形に特徴的な変化(ホットクロスバン徴候)がないかを確認します。

-

自律神経機能検査:立ったときの血圧の変化や心拍のリズムを測ります。

-

睡眠検査:寝ているときの呼吸や体の動き、異常行動がないかを調べます。

-

血液検査:他の病気を除外するための参考になります。

どんな治療やリハビリがあるの?

現在のところ、この病気を完全に治す薬はありませんが、症状を軽くしたり、生活を少しでも楽にするための方法があります。

-

薬物治療:運動障害、自律神経障害、排尿トラブルに合わせた薬が処方されます。

-

リハビリテーション:理学療法(歩行やバランス練習)、作業療法(生活の動作練習)、言語療法(話す・飲み込む力を保つ)などがあります。

-

補助的な対策:やわらかい食事への変更、CPAPなどの呼吸補助機器の使用なども必要に応じて行われます。

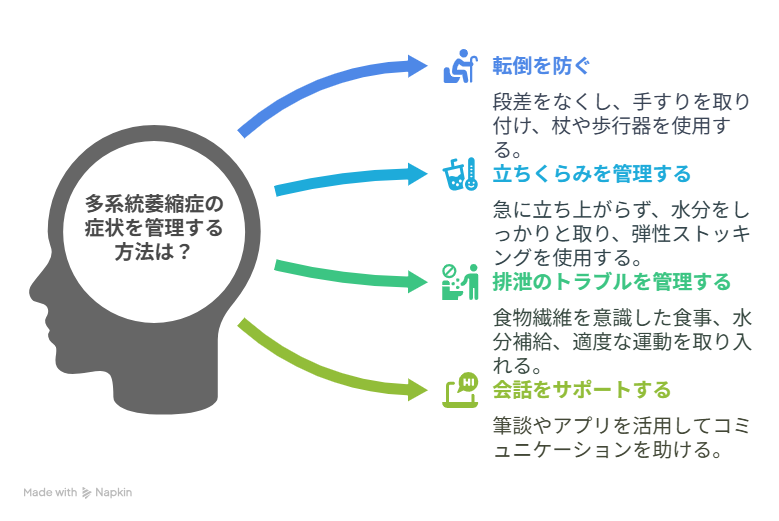

日常生活で気をつけること

多系統萎縮症の人が安心して生活するためには、ちょっとした工夫がとても大切です。

-

転倒を防ぐ工夫:段差をなくす、手すりをつける、杖や歩行器を使うなど。

-

立ちくらみ対策:急に立ち上がらない、水分をしっかりとる、弾性ストッキングを使うなど。

-

排泄のトラブル対策:食物繊維を意識した食事、水分補給、適度な運動を取り入れましょう。

-

会話サポート:筆談やアプリを活用してコミュニケーションを助けましょう。

-

嚥下(えんげ)対策:食事の姿勢に気をつける、とろみをつける、静かな環境でゆっくり食べるなどの工夫が有効です。

使える公的支援制度について

多系統萎縮症は「指定難病」に分類されており、さまざまな支援制度が利用できます。

-

医療費助成制度:治療費の自己負担が軽くなります。市区町村の窓口で申請が必要です。

-

介護保険制度:40歳以上であれば、病気によって生活に支障があるときに介護サービスが使えます。訪問介護、デイサービス、福祉用具のレンタルなどがあります。

-

障害福祉サービス:体が不自由な人や難病患者のためのサービス。介護保険との併用も可能です。

-

地域包括支援センター:どんな制度が使えるか、どう申請すればよいかなどを無料で相談できます。

おわりに

多系統萎縮症は、体のさまざまな部分に影響を与える大変な病気ですが、正しい知識と工夫、そして支援を活用すれば、自分らしく生活することができます。

家族や先生、支援者と力を合わせて、困ったときには地域の相談窓口や病院で早めに相談しましょう。少しずつでも前向きに生活を整えていくことが大切です。

コメント