はじめに 日本では高齢化が進み、家で安心して暮らせる地域づくりがますます大切になっています。そんなときに頼りになるのが「地域包括支援センター」です。この記事では、高齢者とその家族を支えるこの大切な施設について、誰でもわかるようにやさしく紹介します。

地域包括支援センターってどんなところ? 地域包括支援センターは、市町村が設置している高齢者向けの相談窓口です。主に65歳以上の高齢者が、健康や介護、生活について不安を感じたときに、気軽に相談できる場所です。

たとえば、「最近、歩くのがつらくなってきた」「家族の介護が大変で相談したい」と思ったときに、このセンターがさまざまなサポートへとつなげてくれます。

また、このセンターは「地域包括ケアシステム」の中心でもあります。これは、医療・介護・住まい・生活支援が一体となって、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう支えるしくみです。

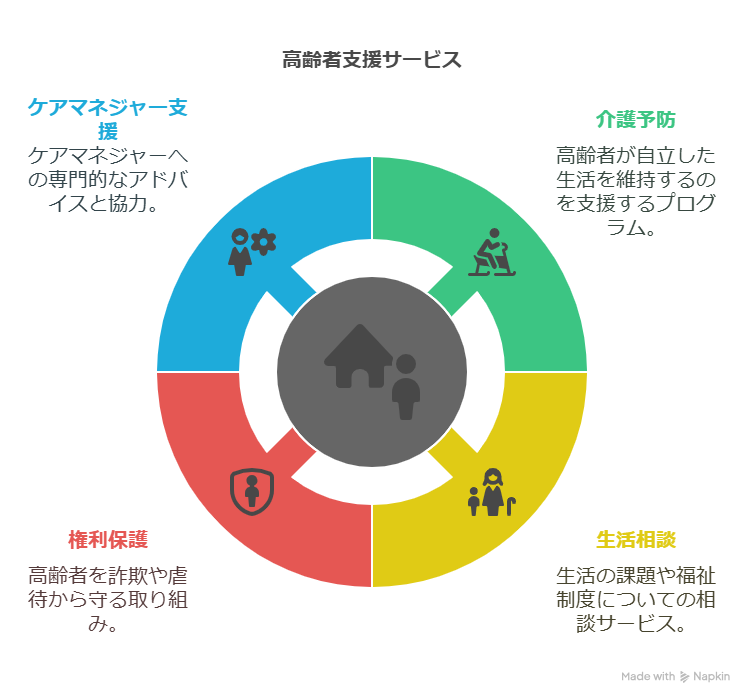

地域包括支援センターの主なサービス 地域包括支援センターでは、以下のようなサービスを提供しています。

● 介護予防の支援 介護がまだ必要でない方に向けて、運動や食生活のアドバイス、予防教室の紹介などを行い、自立した生活を長く続けられるようサポートします。

● 生活・介護に関する相談 「親の介護が心配」「認知症かもしれない」「どこに相談すればいいかわからない」といった悩みに応じて、必要な制度やサービスを紹介してくれます。本人だけでなく、その家族や支援者も相談できます。

● 高齢者の権利を守る 高齢者が安心して生活できるように、詐欺や悪質商法から守ったり、虐待の予防や対応、成年後見制度の利用支援なども行います。

● ケアマネジャーへの支援 介護の計画を作る「ケアマネジャー」が、よりよい支援を提供できるように、地域包括支援センターが専門的なアドバイスや協力を行っています。

誰が利用できるの? 地域包括支援センターは、基本的に65歳以上の高齢者が対象ですが、特定の病気で介護保険を利用している40~64歳の方も相談できます。

また、家族や介護をしている方、地域の支援者も相談可能です。原則として、相談する人が住んでいる地域のセンターを利用します。

どんな人が働いているの? センターでは、以下のような専門職のスタッフがチームで支援を行っています。

・保健師(または看護師):健康相談や医療機関との連携を担当します。 ・社会福祉士:生活の困りごとや福祉制度の活用をサポートします。 ・主任介護支援専門員:地域のケアマネジャーへの指導や困難な事例への助言を行います。

これらの専門職が連携しながら、地域の高齢者とその家族を支えています。必要に応じて、他の専門職が加わることもあります。

どうやって探せばいいの? お住まいの市区町村のホームページに、地域包括支援センターの情報が掲載されています。また、市役所や役場に電話で問い合わせることも可能です。

「地域包括支援センター ○○市」とインターネット検索をすれば、すぐに調べることができます。厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」でも、全国のセンターを探せます。

利用料金はかかるの? 相談や情報提供など、地域包括支援センターのサービスはすべて無料です。安心して何度でも相談できます。

ただし、実際に紹介された介護サービスを利用する場合は、介護保険に応じた利用料が必要になることがあります。その場合も、費用の説明や支援制度の案内を丁寧にしてくれます。

どんな相談が多いの? 地域包括支援センターでは、以下のような相談がよくあります。

・認知症の疑いがある高齢者に病院受診やデイサービスを提案 ・離れて暮らす親の生活が心配で、地域の見守り支援を紹介 ・悪質な訪問販売への対応や消費生活センターとの連携 ・退院後の生活が不安な方に、在宅介護サービスの案内

どのような内容でも丁寧に話を聞き、状況に応じて最適なサポートにつなげてくれます。

まとめ

地域包括支援センターは、高齢者やその家族が困ったときに、まず相談できる身近な窓口です。健康や介護、生活に関する不安があるとき、どんな小さなことでも気軽に相談できます。

大切なのは、一人で悩まないこと。そして、少しでも「困ったな」と思ったときは、地域包括支援センターを思い出して、まず相談してみてください。きっと力になってくれるはずです。

コメント