日本では今、高齢の人がどんどん増えていて、介護が必要な人も多くなっています。家族だけで介護をするのはとても大変です。そこで、みんなで支え合って介護をするための仕組みが「介護保険制度」です。この制度を使えば、自宅や介護施設で必要なサポートを受けられるようになります。

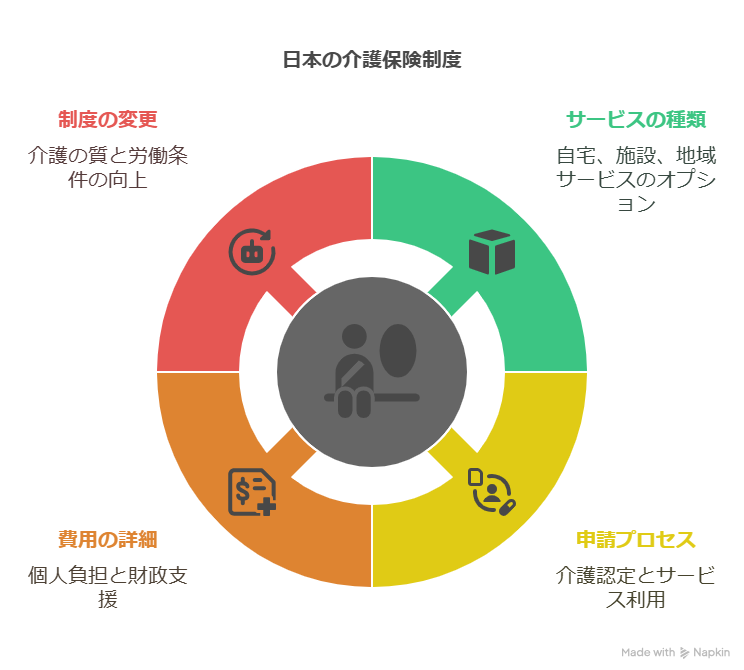

この記事では、介護保険制度の基本的な考え方から、どんなサービスが使えるのか、申請のしかた、お金のこと、そして最近の制度の変更についてまで、やさしくわかりやすく説明していきます。

介護保険制度ってなに?

介護保険制度は、2000年にスタートした国の制度で、介護が必要になった人を社会全体で支えようという考えに基づいて作られました。昔は、介護は家族だけで行うのが当たり前でしたが、高齢の人が増えて家族の負担が大きくなったため、国が中心になって制度を作ったのです。

日本は高齢化がとても進んでいる国の一つで、これからさらに高齢の人が増えていくと考えられています。だからこそ、社会全体で介護を支える仕組みが必要になったのです。

この制度に加入するのは40歳以上の人すべてです。 ・65歳以上の人は、介護が必要になったらすぐに使えます。 ・40歳〜64歳の人は、特定の病気(たとえば認知症や脳卒中など)が原因で介護が必要になったときに使えます。

この制度を使うと、介護サービスの費用のうち1〜3割を自分で支払い、残りは介護保険から支払われます。支払う割合は、その人の年収や生活状況によって変わります。

どんなサービスが使えるの? 介護保険では、利用者の生活状況に合わせて3つの種類のサービスを選んで使えます。ここでは、それぞれのサービスの特徴と代表的な内容を紹介します。

● 自宅で受けるサービス(居宅サービス) これは、住み慣れた家で暮らしながら受けられるサービスです。できるだけ自立した生活を続けたいという人にぴったりです。 たとえば、 ・訪問介護(ヘルパーさんが家に来て食事やお風呂、掃除などを手伝ってくれます) ・訪問看護(看護師さんが来て体調をチェックしたり、薬を管理してくれます) ・デイサービス(昼間に施設に通って、食事や運動、レクリエーションを楽しみます) ・リハビリサービス(理学療法士さんが体を動かす練習をしてくれます) などがあります。

● 施設で受けるサービス(施設サービス) 自宅での介護が難しくなった場合には、介護施設に入って生活することもできます。安心して生活できるよう、食事や入浴、リハビリなどの支援が行われます。 ・特別養護老人ホーム(重い介護が必要な人向けの施設) ・老人保健施設(リハビリをしながら在宅復帰を目指す施設) ・介護医療院(医療と介護を両方受けられる施設) といった場所があります。

● 地域に根ざしたサービス(地域密着型サービス) 住んでいる地域の中で、近くの施設や事業所がサービスを提供してくれるしくみです。顔なじみのスタッフが支援してくれることが多く、安心感があります。 たとえば、 ・小さなデイサービス施設 ・認知症の人が数人で暮らすグループホーム ・24時間体制で訪問してくれる訪問介護 などがあります。地域で支え合う新しいスタイルの介護です。

介護保険サービスの利用方法 介護保険のサービスを利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。これは「どれくらい介護が必要なのか」を判断するための手続きです。

手続きは、お住まいの市区町村の役所や、地域包括支援センターで行います。本人や家族が申し込むことができますし、場合によってはケアマネジャーさんが代わりに手続きしてくれることもあります。

申し込みをした後、専門の職員が本人の家を訪ねて、日常生活の様子や体の状態を詳しく聞き取ります(これを「認定調査」といいます)。また、お医者さんが「主治医意見書」と呼ばれる健康状態に関する書類を作ってくれます。

この2つの情報をもとに、市区町村が審査をして、「要支援1・2」「要介護1〜5」または「非該当」という結果が出されます。この認定の内容によって、使えるサービスの内容や量が決まります。

お金はどれくらいかかるの? 介護保険サービスを使うときは、利用者が費用の一部(1割〜3割)を支払う必要があります。どのくらいの割合を払うかは、前の年の収入によって決まります。収入が少ない人は1割、多い人は2割または3割です。

また、毎月どれくらいの金額までサービスを使えるか、という「限度額」も決まっています。たとえば、要介護1の人なら約16万円前後が上限で、その中で自分が必要なサービスを選んで使います。限度額を超えた分については、すべて自分で払わないといけません。

(例)要介護2の場合:約19万円までサービスが使えます。これを超えた場合は、全額自己負担になります。

さらに、「高額介護サービス費」という制度を使えば、1か月に払った自己負担額が一定額を超えたときに、超えた分があとで戻ってくる仕組みもあります。ほかにも、 ・福祉用具(車いすや介護ベッドなど)のレンタル補助 ・住宅をバリアフリーにするためのリフォーム費用の補助 など、経済的な支援も受けられます。

最近の制度の変更って? 2024年度には、介護保険制度にいくつか大きな変更がありました。これは、介護の仕事をしている人の負担を減らしたり、サービスの質をもっと良くするための工夫です。

・介護職員の給料を上げるために、処遇改善のしくみが1つにまとめられました。 (たとえば、処遇改善加算が簡単になり、事業所が申請しやすくなりました) ・パソコンやタブレットなどのICTを使って、記録作業などの効率化が進められました。 (例:介護記録を手書きではなくタブレットで入力) ・介護が重くならないように、早めに支援を受けられる「自立支援」の考え方が強調されました。 ・ケアマネジャー(介護の計画を立てる専門職)の報酬が見直され、働きやすい環境作りが進められました。

これらの変更によって、今まで以上に使いやすく、安心して頼れる制度になることが期待されています。

まとめ 介護保険制度は、高齢社会が進む日本にとって、とても大切な制度です。この制度を正しく理解していれば、自分や家族が介護を必要とするときに、安心して支援を受けることができます。

どんなサービスが使えるのか、どんな手続きが必要なのか、費用はどれくらいかかるのかなど、あらかじめ知っておくと、いざというときに困らずにすみます。もしわからないことがあれば、市役所や地域包括支援センター、ケアマネジャーさんに相談するのが安心です。

これからも介護保険制度は少しずつ変わっていくかもしれません。新しい情報をこまめにチェックして、制度をうまく活用していきましょう。未来の自分や家族のために、今から知っておくことがとても大切です。

コメント